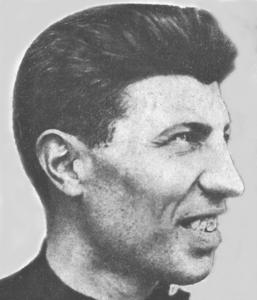

FERRARIO Ruggero

-

Milano 07.10.1897 / Milano 17.07.1976

1920. Ciclismo. MEDAGLIA D’ORO Inseguimento a Squadre (c. Carli, Giorgetti, Magnani), 4° 50 km in pista

Dal fisico tutt’altro che imponente al punto che viene popolarmente chiamato “ferrarino”, è un buon passista e sa pedalare sul ritmo. Già da adolescente si tessera per il “Club Chavez”. Nel 1914 è terzo nel Campionato Sociale. Il 1915, nonostante la guerra, è il suo primo anno di attività seria e costante, tra i dilettanti, anche se non ottiene risultati di spicco. Il 22 agosto vince comunque un handicap al Velodromo Sempione, sfruttando il vantaggio concessogli in partenza. Intanto prende confidenza con la pista, imparando i trucchi del mestiere. Gareggia però anche su strada ed il 7 novembre chiude l’annata nel “Giro di Lombardia”, quell’anno corsa promiscua[1], ottenendo il 35° posto. Niente di che, anche perchè ai primi due posti, tra la sorpresa generale, si piazzano proprio due dilettanti, Belloni[2] e Ferrari[3]. Però Ferrario, che ha appena 18 anni, accumula esperienza che gli torna utile già nel 1916 quando è tesserato con l’UCM[4] e come compagno ha quel Magnani che ritroverà ad Anversa. La sua è una buona stagione, ma condita soprattutto di piazzamenti: 3° nella “Milano-Como” e nella “Milano-S. Pellegrino”, 4° nella “Affori-Camerlata-Affori” e nella “Popolarissima Emiliana”, 7° nel “Circuito Brianteo” (al via diversi professionisti) e buon 10° nel prestigioso “Giro di Lombardia”. Il 3 settembre, evento da non trascurare, vince il campionato milanese di Inseguimento a Squadre al Velodromo Sempione di Milano assieme ai compagni Vay e Magnani. Ferrario dunque torna a disimpegnarsi bene su pista mentre su strada pare penalizzato dal suo fisico esile, pur avendo grande resistenza e velocità. Favorito dal non essere chiamato alle armi, è protagonista anche della stagione 1917. Il 15 aprile si ritira nella “Milano-Sanremo”, poi gareggia molto al “Sempione” e guadagna diverse vittorie nelle prove riservate ai dilettanti, soprattutto nelle “americane” e nelle corse a punti. Su strada invece colleziona molti secondi posti: battuto in volata da Verzeletti nella “Milano-Cremona”, viene staccato da Poid sull’ascesa finale nella “Milano-Dagnente”. Pozzi lo supera nella “Milano-Varese-Milano” ed il 5 agosto è battuto da Pavoni nella “Monza-Lecco-Monza”. Ancora Poid lo relega alla seconda piazza nella “Legnano-Brinzio-Legnano”. Ferrario ha indubbiamente buone qualità, ma trova sempre qualcuno che lo precede. Il 2 settembre chiude 13° l’importante “Milano-Torino”, con al via tutti i più forti professionisti del momento (vince lo svizzero Egg) e finalmente il 7 ottobre vince una corsa, la “Milano-Piacenza-Milano” dove fulmina in volata i compagni di fuga Tonani e Verzeletti.

Sullo slancio il 14 ottobre vince la “Milano-Erba-Varese-Milano”: definito “piccolo ma energico e veloce” domina lo sprint che, guarda caso, si disputa al “Sempione” cui ormai Ferrario ha preso le misure. Il 4 novembre si schiera al “Lombardia”, accanto ai fuoriclasse del momento: vince difatti il belga Thys davanti al francese Pelissier e Ferrario chiude ottimo 11°, primo dei dilettanti di “seconda categoria”. Chiude la stagione il 18 novembre in un circuito di 56 km in Piazza d’Armi a Milano, davanti a 10mila persone, riservato ai ventenni: si piazza terzo dietro i velocisti Minoretti e Cavallotti. Lo stesso Minoretti si aggiudica la prima corsa del 1918, la “Milano-Pavia-Milano”: Ferrario è nel gruppo di testa, ma non riesce a sviluppare una bella volata e termina 10°. Non si tratta di un inizio eccezionale e fa da prodromo a mesi difficili: dopo un terzo posto nel “GP UCM”, alle spalle di Poid e Monti, Ferrario si ritira nuovamente nella “Milano-Sanremo”, disputata nel maltempo[5]. Su pista va meglio: continua ad accumulare esperienza ed a vincere. Su strada si rivede il 2 giugno, col 3° posto nella “Coppa Statuto” a Torino, dietro Costa e Poid. La settimana seguente è 5° nella “Milano-Sestri” che vede una nuova vittoria di Costa[6]. Il 30 giugno Ferrario torna al successo, tra l’altro in una competizione atipica: la cronometro a coppie “Milano-Varese-Milano”, assieme a Benaglia[7] e davanti a Cominetti-Mosca. Si dimostra dunque valido anche sul passo e si guadagna un articolo in prima pagina sulla “Gazzetta” dove viene descritto in questi termini: “due occhietti vivi e furbi, un ciuffo sbarazzino come l’espressione del volto. Un fascio di nervi guizzanti su un corpo piccolo ma armonico. Se la natura non gli ha donato muscoli poderosi nè una statura rispettabile, gli ha forgiato un cuore saldo e generoso da far invidia agli atleti più reputati”. Ferrario trascorre l’estate tra una riunione e l’altra al “Sempione” e l’8 settembre rivince la “Milano-Piacenza-Milano”, superando allo sprint Poid al termine di una fuga a due durata circa 80 km. Militare nell’89° Reggimento Fanteria, non ottiene altri risultati rilevanti, ma si prepara bene per il “Lombardia” del 10 Novembre. Riesce difatti a rimanere con i battistrada selezionati dalla Cicognola, l’ultima asperità del percorso. La volata è preda di marpioni, con qualche gomitata di troppo: ne fa le spese Lucotti che cade, Ferrario si rialza e chiude in coda al gruppetto, decimo. Vince Belloni. Ferrario comunque ha dimostrato di poter rivaleggiare coi “grandi” e di saper resistere al ritmo dei migliori. All’inizio del 1919 Ferrario è ancora militare: la smobilitazione in effetti durerà diversi mesi. Ai primi di aprile partecipa quindi alla “Pavia-Gorizia”, manifestazione propagandistica a tappe riservata ai militari, una gara a squadre composta da ciclisti dei vari reparti: il suo, l’89° Fanteria, non è tra i più forti[8] e chiude 8° su 17 partecipanti (c’è pure una compagine di mutilati di guerra). Vincono, e non è un caso, i Bersaglieri-ciclisti. Ferrario però è tra i protagonisti della gara che chiude le celebrazioni, la Gorizia-Trieste: giunge 4° nella volata appannaggio di Pirazzini.

Rimane per qualche giorno nel capoluogo giuliano dove assiste all’arrivo della propagandistica “Roma-Trento-Trieste”, dominata da Girardengo, per poi gareggiare il 26 aprile in una riunione su pista con tutti i migliori corridori del momento, ma trova nel veloce Bergamini un avversario insormontabile sia nell’handicap che nella corsa a punti. Poi rientra a Milano: l’11 maggio 1919, in mattinata, chiude quinto in volata il “GP UCM”, vinto da Tonani. Nel pomeriggio torna a gareggiare al “Sempione” e vince un inseguimento a squadre con Cappi e Magnani. Questa esperienza, come vedremo, gli tornerà utile, donandogli oltre tutto una certa resistenza allo sforzo breve su pista. Rientra anche alle corse su strada: il 25 maggio giunge 8° nella “Milano-Brescia”. Il 15 giugno vince il “Campionato del Corpo d’Armata di Alessandria”, disputato su 130 km, spingendosi fino a Pavia: Ferrario difatti è ancora sotto le armi. In piena estate, nei primi 20 giorni di luglio, Ferrario partecipa al “Giro dell’Italia Meridionale”, grande e lunga gara a tappe per dilettanti: si piazza due volte secondo (a Caserta battuto allo sprint da Bianchi e ad Ascoli dietro Rocci), ma poi si ritira. Torna in gara già il 27 luglio, chiudendo terzo in volata la “Pavia-Alessandria-Pavia”, alle spalle di Benzoni e Bianchi. Vince, finalmente, una corsa: il 3 agosto nella “Targa Ripamonti” supera allo sprint i due compagni di fuga (Poiani e Cominetti). Il 15 agosto, con i compagni dell’UCM, è secondo a Novi Ligure nella “Coppa Italia”, prestigiosa cronometro a squadre di 4 elementi. Denota dunque anche buone doti di passista. È pure discretamente veloce ma non troppo: il 24 agosto è 4° in volata nel “GP del Re” a Torino vinto da Ugo Bianchi, dopo aver iniziato lo sprint troppo presto ed aver subito la rimonta degli avversari. Il 6 settembre partecipa ai tricolori di velocità al “Sempione”, ma viene subito eliminato in batteria: è chiaro a tutti ormai come sia più un passista che uno sprinter. Mantiene comunque una discreta punta di velocità, soprattutto al termine di gare tirate: il 20 settembre difatti supera in volata i nove compagni di fuga nella prima edizione della “Coppa Bernocchi[9]”, cogliendo un altro bel successo. Otto giorni dopo, invece è secondo nel “GP Cordano” a Milano, superato da Guidi ed il 5 ottobre è battuto allo sprint da Bestetti nella “Coppa Franci” che, dopo un lungo giro verso Como e Monza, torna nel luogo di partenza del capoluogo meneghino.

Ferrario si “vendica” il 19 ottobre nella “Coppa Principe Ereditario” a Brescia, battendo allo sprint i sette compagni di fuga, con Bestetti stavolta secondo. I critici sono sorpresi dalla combattività di “ferrarino” che, per quanto piccolo, ha una vivacità agonistica fuori dal comune. Non riesce però a resistere allo spunto di Zoni e Bonamini che lo superano nella “Coppa Appennino” a Vignola il 26 ottobre. È l’ultima sua gara della stagione. “Ferrarino” inizia il 1920, annata olimpica, senza dannarsi l’anima: coglie diversi piazzamenti nelle prove al “Sempione” e su strada tarda ad ingranare. Il 25 aprile si ritira nella “Coppa Santagostino” ed il 9 maggio, finalmente, ritrova la via del successo, in un handicap su pista al “Sempione”. Piccola iniezione di fiducia che non basta però perchè gli avversari, nella velocità pura, sono più forti di lui: Rizzetto, Cavallotti e l’emergente Giorgetti lo superano a più riprese. Proprio con Giorgetti, ed il semisconosciuto Fusari, il 27 maggio Ferrario vince una prova di inseguimento a squadre, sul solito anello meneghino: è la prima volta che gareggia assieme a Giorgetti, con cui instaura un buon feeling. “Ferrarino” ritrova buoni risultati anche sulla strada: il 30 maggio è secondo, superato solo da Bestetti, nello sprint di 12 uomini che chiude la “Targa Ripamonti” a Milano. Va peggio nella “Milano-Cremona” del 3 giugno: attardato sul Penice, chiude solo 15°. Tre giorni dopo, nella “Milano-Brescia”, cade in volata, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il 13 giugno nella “Milano-Busalla” cede sul Cremolino, è protagonista di una grande rincorsa e chiude secondo, alle spalle del solitario Guidi. Sette giorni dopo, non riesce a rimanere coi primi nella “Coppa del Re” e termina nono, a 5’ dai fuggitivi: sulla strada non sembra più in grado di primeggiare. Invece, improvvisamente, si ritrova: il 27 giugno, dopo aver dato il “la” all’azione decisiva sulla Camerlata, “ferrarino” supera allo sprint i compagni di fuga Bestetti e Guidi nella “Coppa Cordano”, rilanciando le sue quotazioni in chiave olimpica. Due giorni dopo, bissa il trionfo, aggiudicandosi in solitario il “GP Tartavalle”, staccando tutti sulla salita di Ballabio. L’8 luglio al “Sempione”, in notturna, si sviluppa una prova importante: in una gara di inseguimento a squadre Ferrario gareggia assieme a Giorgetti, Magnani e Citterio. I quattro superano agevolmente un altro quartetto guidato dal tricolore Bestetti e l’emergente Cavallotti (con loro anche i semisconosciuti Pavoni e Pozzi).

L’UVI sta pensando di iscrivere ai Giochi una squadra nell’inseguimento e si svolgono per questo i primi tentativi di amalgama, con il dirigente Bertolino incaricato della supervisione. Ferrario comunque cerca la convocazione olimpica per la prova su strada e per questo si reca a Novi Ligure il 15 luglio quando si disputa l’apposita gara di selezione sul percorso Novi-Serravalle-Tortona-Novi, da ripetere 4 volte per complessivi 180 km, a cronometro. Ferrario, dal fisico minuto, non è certo un passista da grandi rapporti ma si difende bene: chiude 5° anche se a ben 20’ di ritardo dallo straripante vincitore Gay. La Commissione Tecnica, guidata da Geo Davidson, non può lasciarlo fuori dalla lista per i Giochi ma, opportunamente, lo dirotta sulle gare in pista, più adatte alle sue caratteristiche. Gli azzurri si ritrovano per un ritiro collegiale a Torino, sotto la guida del CT Pavesi che valuta le carte a sua disposizione in alcune prove al neonato Motovelodromo. Ferrario viene inserito nel quartetto dell’inseguimento a squadre dove peraltro ritrova altri “figli del Sempione” come lui, corridori con cui ha gareggiato negli anni precedenti sull’anello meneghino e che si conoscono bene: Giorgetti, Carli, Magnani. I quattro hanno solo il tempo di girare qualche ora insieme al Motovelodromo, studiare la tattica di gara, poi si parte per Anversa in treno, via Modane e Parigi. Tutto sembra procedere bene. Le prove ciclistiche olimpiche si svolgono al Garden City Velodroom di Wilrijk, sobborgo a sud di Anversa, su una pista in cemento di 400 m ed iniziano già prima della cerimonia di apertura, prevista il 15 agosto. Difatti il 9 agosto Ferrario è schierato nel quartetto che disputa l’inseguimento a squadre, sui 4 km: con lui dovrebbero correre Carli, Giorgetti e Magnani. Otto le nazioni al via. Ma Magnani si sente male, ha un’indisposizione nella notte di vigilia: a norma di regolamento, non può essere sostituito perchè manca il dovuto preavviso. Così gli azzurri sono costretti a scendere in pista in tre contro quattro. Nel quarto di finale l’avversaria è la Francia. Nonostante l’inferiorità numerica, i nostri vincono agevolmente la prova, quasi raggiungendo gli avversari. Un trionfo che fa ben sperare. Il giorno seguente i nostri affrontano la semifinale col coriaceo Sud Africa: dopo una partenza non ottimale, recuperano e sono in netto vantaggio quando un giudice si sbaglia e dà il colpo di pistola che segnala la fine della gara con un giro d’anticipo. Poco male: l’Italia è comunque dichiarata vincitrice, dato il margine accumulato. Notevole la media ottenuta, superiore ai 46 orari. In finale gli azzurri affrontano la Gran Bretagna ed è il caos. Dopo circa 1500 m, con la situazione ancora incerta, il britannico White perde contatto dai suoi e rallenta vistosamente: il quartetto italiano gli arriva in scia ma, forse per un’incomprensione o forse volutamente, il britannico non si sposta ed in pratica ostruisce l’avanzata dei nostri che cercano di rimediare, prima urlando, poi alzando le braccia. Alla fine il britannico si sposta, ma gli italiani ovviamente hanno perso il ritmo, disunendosi. Mentre il francese Habent inforca la sua bici e si dirige rapidamente verso White, colpendolo con un pugno per il suo comportamento scorretto ed antisportivo, i tre britannici superstiti, favoriti dal forzato rallentamento degli avversari, filano via e tagliano per primi il traguardo, in 5’13”8 mentre i nostri, con un grande recupero che denota la loro superiorità, chiudono comunque vicini, in 5’14”2.

Inevitabile la protesta ed il reclamo ufficiale. Tre sono i giudici: un britannico, un italiano ed un francese. Mentre i connazionali si schierano, ovviamente, a favore dei rispettivi quartetti, alla fine decide il francese il quale, giustamente, assegna l’oro all’Italia che inizia qui una grande tradizione in questa difficile e complessa specialità. Il bronzo va al sorprendente Sud Africa. Pochi minuti dopo, Ferrario è al via anche della 50 km, disputata da 31 corridori di 10 paesi. Si parte tutti insieme, come in una gara su strada: non vi sono traguardi intermedi e vince dunque chi arriva primo al traguardo. La corsa è veloce, con molti scatti ma nessuno si avvantaggia. La metà dei concorrenti si ritira prima della fine. Al comando rimangono in una dozzina ed è volata. Ferrario lancia lo sprint da lontano, cercando di condurre Giorgetti che però rimane imbottigliato. Ferrario, ormai allo scoperto, ci prova comunque: prende la testa, ma è presto rimontato. Il britannico Harvey si lancia ai 200 m ed entra per primo sul rettilineo finale dove è affiancato dal belga George. I due si toccano, Harvey si sbilancia e cade mentre il belga è primo sul traguardo. Dietro di lui è il caos: gli altri cercano di evitare il britannico a terra, allargano verso l’esterno, sbandano. L’altro britannico Alden colpisce la bici del connazionale a terra, cade pure lui, ma è il secondo a tagliare il traguardo. Terzo l’olandese Ikelaar che precede di mezza ruota proprio Ferrario, il migliore dei nostri. Deludenti gli altri italiani: sesto Giorgetti, ottavo a pari merito Magnani (che ha dovuto cambiare due volte bici), ritirato Gilardi (caduto), per una gara non interpretata al meglio dagli azzurri. Smaltita la delusione per la “medaglia di legno”, nel 1921 Ferrario passa professionista con la “Stucchi”, una delle principali squadre del periodo e che ha come capitano il grande Girardengo. Con un compagno simile, Ferrario è relegato in compiti di gregariato ma si fa vedere: 3° nel “Romagna” e 5° nella “Coppa d’Inverno” i suoi piazzamenti principali. Tuttavia è un fuoco di paglia: correrà ancora per una decina di stagioni, tentando anche la carta della pista, ma senza conseguire vittorie. Il suo risultato principale sarà il 18° posto nella “Sanremo” del 1922. Niente di grandioso per una carriera in definitiva illuminata, e non poco, solo dal titolo olimpico.

[1] Col termine promiscua si intende in quel periodo una gara, generalmente ciclistica ma non solo, aperta a tutte le categorie. In seguito per designare tali competizioni entrerà in uso il termine open

[2] Gaetano Belloni, nato a Pizzighettone il 26.08.1992. Definito, a torto, “l’eterno secondo” per i suoi numerosi piazzamenti, spesso alle spalle di Girardengo col quale peraltro instaura una sincera amicizia, ha un palmares di tutto rispetto che vede tra l’altro: tre Giri di Lombardia (1915- 1918-1928), due Milano-Sanremo (1917 e 1920), tre Milano-Modena (1918-1921-1925) ed un Giro d’Italia (1920), competizione in cui ha vinto globalmente 12 tappe

[3] Paride Ferrari, nato a Monza il 26.11.1891. Di professione tipografo, rimarrà un corridore di secondo piano. Nei primi anni ’20 tenterà l’avventura professionistica, calandosi anche nel ruolo di gregario e cogliendo due sole vittorie, peraltro in corse di secondo piano (Coppa Città di Monza e Giro delle Quattro Province a Brescia)

[4] Acronimo di Unione Ciclo-Motociclistica

[5] La corsa, caratterizzata da nubifragi e fango, viene vinta da Girardengo davanti a Belloni. Al traguardo giungono solamente 7 corridori

[6] Costante Costa, torinese, è tra i più forti dilettanti negli anni della Prima Guerra Mondiale, ma deluderà fortemente tra i professionisti dove il suo principale risultato sarà il 12° posto al Giro d’Italia del 1919

[7] Telesforo Benaglia, milanese classe 1890, inizia l’attività sportiva come podista, giungendo 5° nel Campionato Italiano di Maratona del 1909. Passa poi al ciclismo dove però non ottiene risultati importanti. Nel 1916 giunge 9° al “Lombardia” e riesce a concludere due edizioni del Giro d’Italia (1923 e 1924) ma molto lontano dai primi

[8] Al suo fianco vi sono ciclisti-soldati che non hanno mai ottenuto piazzamenti importanti nelle principali prove del calendario nazionale: Ramorini, Sudati e Benzoni

[9] La corsa si svolge a Legnano ed è dedicata ad Antonio Bernocchi, nato a Castellanza il 17 gennaio 1859, eminente personalità lombarda, grande industriale del settore tessile, mecenate e benefattore, Sindaco di Legnano e poi senatore. La corsa si svolge ancora oggi e fa parte del cosiddetto “Trittico Lombardo” assieme a Tre Valli Varesine e Coppa Agostoni. Nel suo Albo d’Oro molti nomi di spicco: Bartali, Van Looy, Bitossi, Gimondi, Moser, Saronni, Nibali

Ruggero Ferrario